見にくい…を直す!プレゼン資料のテキストの配置の基本

プレゼン資料を作ったのはいいが、見ている人に、見にくい、分かりにくい、内容が伝わらない、そんな資料になってしまった、そんな経験がある人がいると思います。

そういう資料を作ってしまい、「センスがないから見やすい資料が作れない」と思う人はいると思います。

それは誤解です。

実は、これらはセンスがないから、そういう資料になったのではなく、「テキストの配置の基本ルールを知らない」からそうなっただけです。

センスの問題ではありません。

基本ルールを覚えるだけで、作ったプレゼン資料が、見やすく、分かりやすく、内容が伝わるものに変わります。

今回のブログ記事では、プレゼン資料を見やすく、分かりやすく、内容が伝わるものにする「テキストの配置の基本ルール」をご紹介します。

内容は初心者向けに、例を交えてご紹介します。

見にくい…を直す!プレゼン資料のテキストの配置の基本ルール

長文は左揃えにする

プレゼン資料で長文を使う場合があると思います。

プレゼン資料の長文の目安ですが、3行以上と思ってください。

そんな時に、文字を揃えるために、右揃え、左揃え、中央揃え、両端揃えと文字揃えのどれかを使うと思います。

長文の文字揃えですが、左揃えにします。

例えば、長文を中央揃えにしてみます。

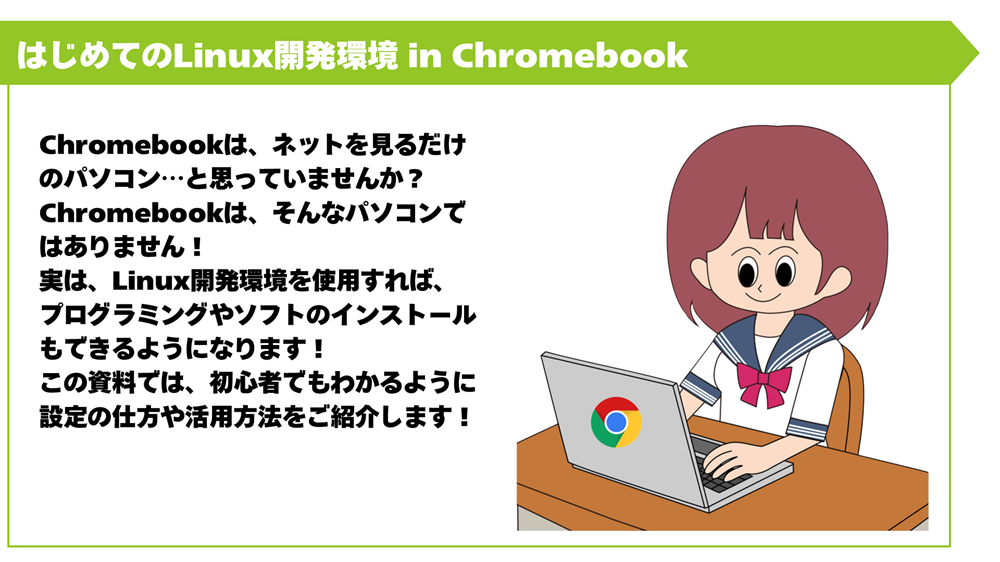

以下が長文を中央揃えにしたプレゼン資料の例です。

中央揃えにすると、読み始めの位置がバラバラになってしまい、見ている人の目線の動きが多くなってしまうため、負担を与えてしまいます。

ではそれを左揃えにしてみます。

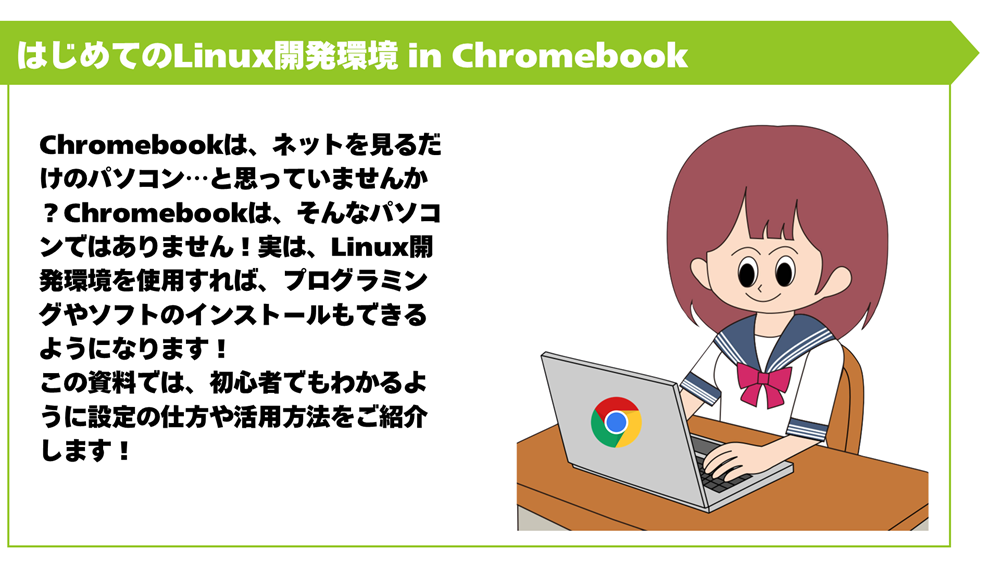

以下が長文を左揃えにした例です。

左揃えにすると、読み始めの位置が統一されるので、見ている人の目線の動きの負担がなくなり、読みやすい…見やすくなります。

長文を読みやすい…見やすくする場合は、左揃えにしてください。

文章の塊を意識して改行する

プレゼン資料の文章の改行が整理されていない場合があります。

文章の改行位置が整理されていないと、非常に読みにくい…みにくいプレゼン資料になってしまいます。

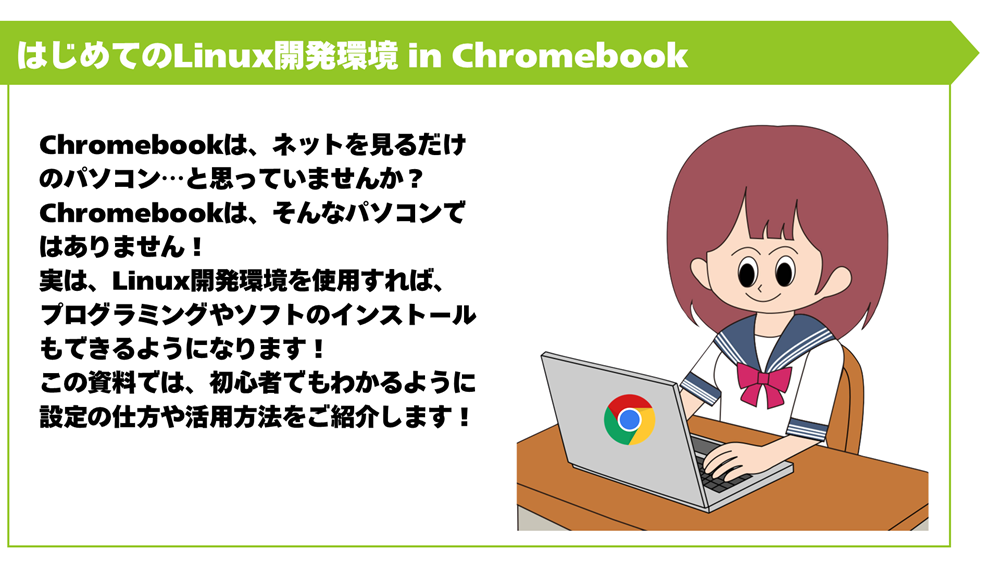

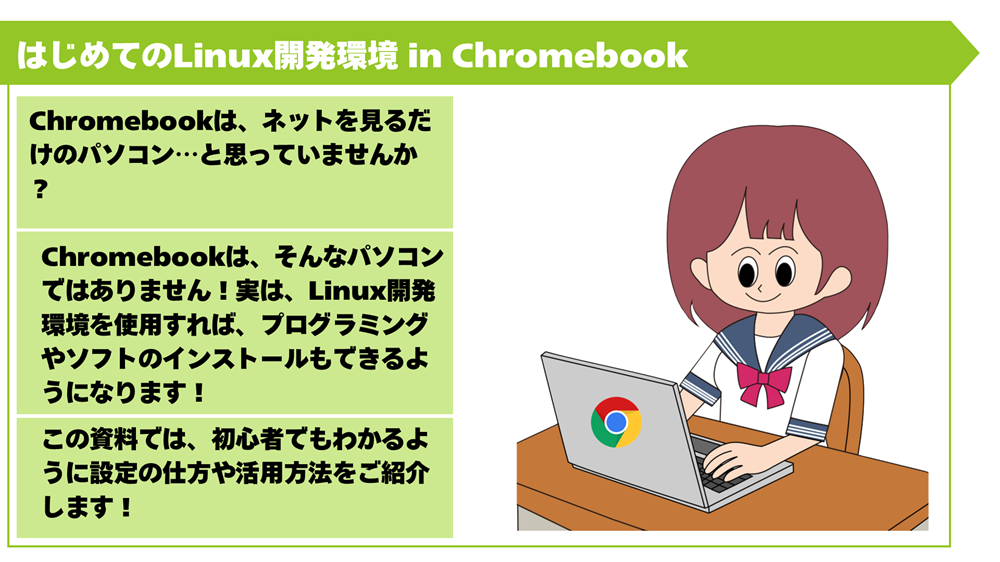

以下が、改行位置が整理されていないプレゼン資料の例です。

改行すべきところで改行していないので、文章が長くなってしまっていて読みにくい…見にくくなっています。

単語の途中で改行されているので、読みにくい…見にくくなっています。

文章の最後が変な部分で改行されていて、読みにくい…見にくくなっています。

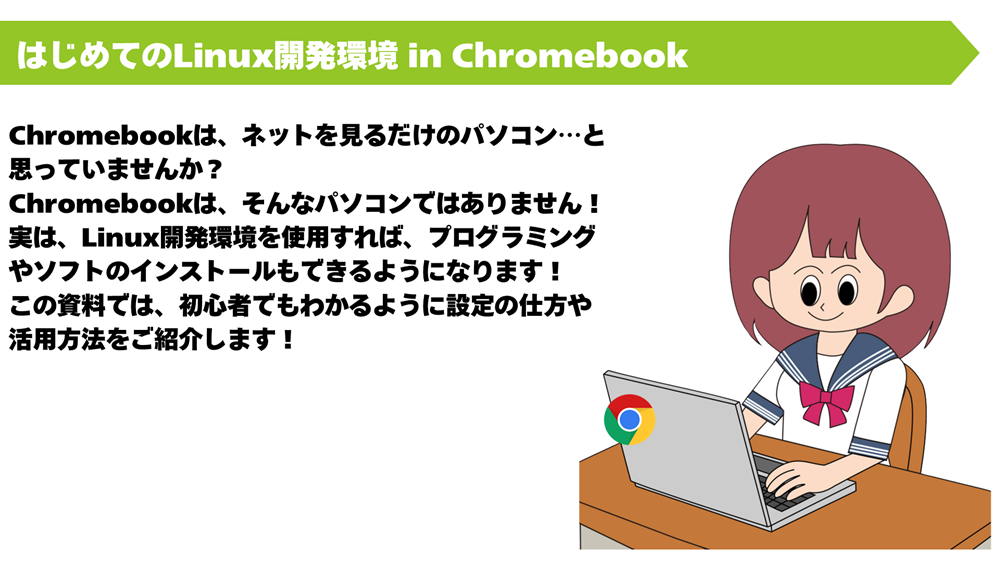

以下は、それを意識して直したプレゼン資料の例です。

文章の流れを見て、こうすれば読みやすく…見やすくなる、単語の途中で改行をしないことで、読みやすく…見やすくなる、文章の最後が開業されていないため、スッキリしていて、読みやすく、見やすくなっていることが分かると思います。

ただ、文章によっては、こう上手くいかないときもあると思います。

その時は、改行の整理が上手くいくような、意味が変わらないように文章に書き直してください。

余白を入れて、テキストを配置する

テキストを余白があまりない配置してしまうことがあると思います。

以下が、テキストを余白があまりない配置してしまったプレゼン資料の例です。

これだと、見ている人に圧迫感を与えてしまいます。

圧迫感を与えないために、余白を持たせる必要があります。

以下が、テキストに左側に余白を持たせたプレゼン資料の例です。

これだけで圧迫感がなくなるのが分かると思います。

余白ですが、プレゼン資料のスライドのテキストだけではありません。

図形の中のテキストにも当てはまります。

以下がタイトルバーである図形の中にあるテキストに余白がないプレゼン資料の例です。

タイトル部分に余白がないため、圧迫感を与えます。

以下が、これをテキストを小さくして余白を持たせたプレゼン資料の例です。

テキストや図形やイラストを並べるときも同様で、例えば余白がないと圧迫感を与えます。

テキストの入った図形に余白がないものがプレゼン資料の例です。

これだとテキストの入った図形がギュウギュウで、圧迫感を与えます。

以下が、テキストの入った図形に余白が持たせたものが以下のものです。

余白がないものに比べると、圧迫感がなくなっているのが分かると思います。

余白がしっかりあるプレゼン資料は、見やすくなります。

テキストなどには余白を持たせるようにしてください。

ワードアートなどの余計な装飾はつけない

PowerPointには、文字に装飾効果を加える機能であるワードアートというものがあります。

ワードアートには、以下の特徴があります。

- 文字の立体感(3D風)

- 文字の縁取り(アウトライン)

- グラデーションの色

- 影・反射・光彩などの効果

- 文字の変形(波打つ、アーチ状など)

昔はワードアートという機能は珍しかったので、使うだけで目を引いたんのですが、今は、現在の人気のあるデザインには合わなくなっています。

デザインにこなれた人なら、このワードアートを使って、いいプレゼン資料を作ることは出来ます。

しかし、そうでないデザイン初心者が使うと、ワードアートの3D風、影、反射などは複雑なため、ゴチャゴチャした感じになりやすくなります。

なので、デザイン初心者は、使わないほうがいいです。

以下がプレゼン資料のタイトルにワードアートを使用したプレゼン資料の例です。

なんかプレゼン資料のタイトルとして、ワードアートを使用すると、複雑な感じになってしまい、その結果、ゴチャゴチャした感じがします。

以下がプレゼン資料のタイトルに、ワードアートを使用しないプレゼン資料の例です。

ワードアートを使用しない方がシンプルで見やすくなっています。

見やすい…分かりやすくするために、デザインの初心者はワードアートなどを使わないほうがいいです。

行頭の記号を分かりやすくする

行頭の記号ですが、主に箇条書きに使用します。

例えば、行頭の記号を・(中黒)にします。

・(中黒)と使用してしまうと、以下のように箇条書きの文章内に・(中黒)が入ってしまうと、非常に分かりにくくなります。

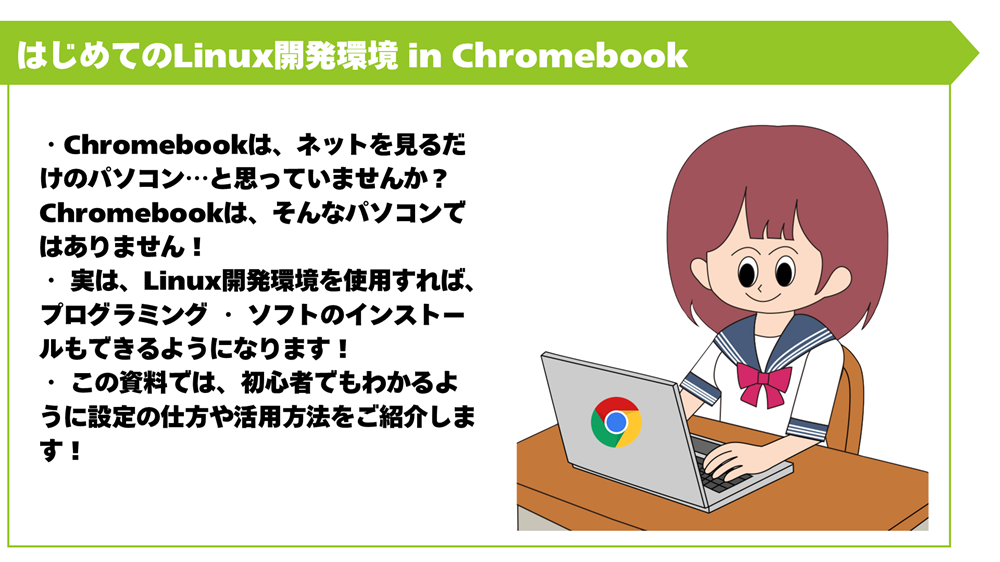

以下が、箇条書きの記号に・(中黒)を使用して、箇条書きの文章内に・(中黒)が入ってしまったプレゼン資料の例です。

箇条書きの記号の・(中黒)と、文章内の・(中黒)の区別がつかなくなるので見にくくなります。

それを避けるために、行頭の記号には・(中黒)でないものを使用します。

以下が、行頭の記号にひし形にしたプレゼン資料の例です。

これだと、行頭の記号がひし形のため、文章内の・(中黒)がハッキリ分かるため見やすくなります。

またこれは箇条書きなんだということも伝わり、分かりやすくなります。

行頭の記号は、・(中黒)は分かりにくくなるため、他の記号を使うのがいいです。

行間を開ける

テキストは、行間が空いていないと文章の内容が分かりにくくなります。。

以下が行間が空いていないプレゼン資料の例です。

テキストがギュッとしていて、文章を見る気が起きなくなり分かりにくくなっています。

以下が行間を開けたプレゼン資料の例です。

行間を開けただけで、ギュッとした感じがなくなり分かりやすくなっています。

テキストを見やすくするために、行間は開けるのがいいです。

今回はデザイン初心者向けに、テキストをいかに見やすくするかを書きましたが、参考にしていただけたら幸いです。