PowerPointでプレゼン資料の配色の基本ルール

なぜプレゼン資料を作る際に配色に悩むのか?

プレゼン資料を作る際に、多くの人が悩むのが「配色」だと思います。

なぜ、配色にど迷ってしまう理由ですが、以下のようなものが挙げられると思います。

- 見る人に与える印象が大きく変わる 色には感情に訴える力があり、使う色ひとつで相手に与える印象が大きく変わる。意図と異なる色を使った場合、伝えたい内容が正しく伝わらないということが起こる。

- 情報が見づらくなる場合がある 背景と文字の色の組み合わせによっては、資料全体が読みにくくなることがある。

- テーマや内容に合った色選びが難しい ジャンルによって適した雰囲気がある。これが配色の迷いにつながる。

- 色の使いすぎ・使わなさすぎのバランスが難しい 色をたくさん使うとゴチャゴチャして内容が散漫に見えたり、逆に色が少なすぎると地味で味気ない印象になる。ちょうど良いバランスを取るのが難しい。

- 見る人の好みに左右されることもある 上司やクライアントのよっては、好まれない色があるため、万人受けする色選びが難しい。

「配色はセンスが必要」…は本当なのか?

「センスがないから無理…」と思ってしまう方も多いと思います。

しかし安心してください。

実は、配色は基本ルールがあり、それを知っているかどうかが大切で、センスはそれほど大きな問題ではありません。

配色の基本ルールを知っていれば、誰でも見やすくて、伝わりやすい配色ができるようになります。

今回のブログ記事では、PowerPointでプレゼン資料における配色のルールについて書きます。

配色の初心者向けの内容で、例を交えて説明していきます。

配色に自信がない方でも、この記事を読むことで悩むことなく、誰でも見やすくて、伝わりやすい配色ができるようになります。

初心者向け!PowerPointでプレゼン資料の配色の基本ルール

使用する色は3色以内で抑える

①3色以上使ったプレゼン資料と3色のみで構成されたプレゼン資料

プレゼン資料のデザインの色を3色以上使ってしまうと、視覚的な混乱を招いたり、統一感がなくなります。

まずここでプレゼン資料のデザインの色の3色について説明します。

まずここでプレゼン資料のデザインの色の3色とは、文字であったりタイトルバーであったり、背景色などの部分のことです。

イラストや写真などの画像は含みません。というのも、画像を3色以内にしてしまうと、プレゼン資料の内容を伝えるために使用した画像の魅力が見ている人に伝わらなくなったりしますし、なにより不自然な画像という印象を見ている人に与えてしまうことがあるからです。ただし画像がが派手な色の場合は、画像の方が目立ってしまい、プレゼン資料のデザインの色が目立たなくなることが起きます。そんな場合は、明るさとコントラスト、透明度などの調整を行い、画像がプレゼン資料のデザインの色より目立たないようにすることが必要です。

ここでいう3色以内は、プレゼン資料のデザインの色であることを理解して、この記事を読んでください。

では本題に入ります

以下が、3色以上の色を使ったプレゼン資料です。

色が多すぎて、見てて混乱しますし、情報が散漫になってしまい、何を伝えるプレゼン資料なのか、分かりにくくなります。

以下が3色にしたプレゼン資料です。

色を3色に抑えることで、シンプルで統一感があり、視覚的に落ち着いた印象のプレゼン資料になります。

②3色でプレゼン資料を作る3つのカラー

どのように3色でプレゼン資料を作るか、それには3つのカラーがあります。

そのカラーとは以下のものです

- モノトーンカラー

- ベースカラー

- アクセントカラー

この3つのカラーについてを説明していきます。

[モノトーンカラー]

モノトーンカラーとは、黒、灰色、白のことです。

無彩色と言われるもので、彩度がない色のことです。

以下がモノトーンで作ったプレゼン資料です。

黒、灰色、白の3色を使うことで、統一感が生まれています。

[ベースカラー]

ベースカラーとは、プレゼン資料のメインとなる色のことです。

ベースカラーが各スライドがバラバラの資料というのがありますが、これだとプレゼン資料の統一感がなくなってしまいます。

ベースカラーを一色にすると、この資料は◯◯◯色だったな、と印象を与えることが出来て、プレゼン資料の統一感が生まれます。

あえてベースカラーをバラバラにして、意味を持たせる方法もあるのですが、これはデザインがよく分かっている人が使える高等な技術で、初心者には難しかったりします。

なので初心者は、ベースカラーを一色決めて、統一感のあるプレゼン資料を作る方がいいでしょう。

以下が、ベースカラーをオレンジにした例です。

[アクセントカラー]

アクセントカラーは、ここが重要な部分を目立たせたい時に使用する色です。

資料で注目したい部分にアクセントカラーを統一して使うと、見ている人が、プレゼン資料の全体を見ていて、何に注目すればいいのか一目で分かり、統一感も生まれます。

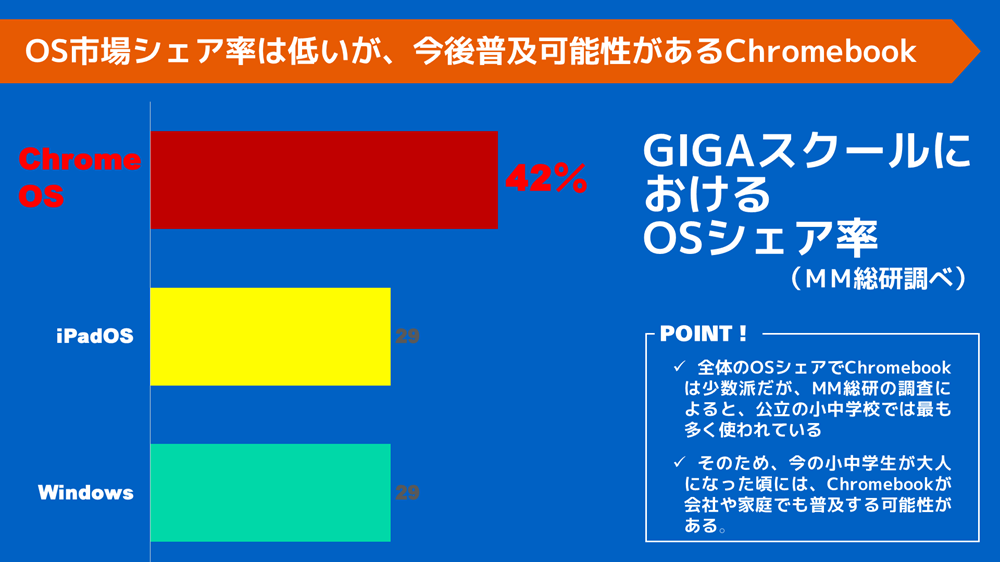

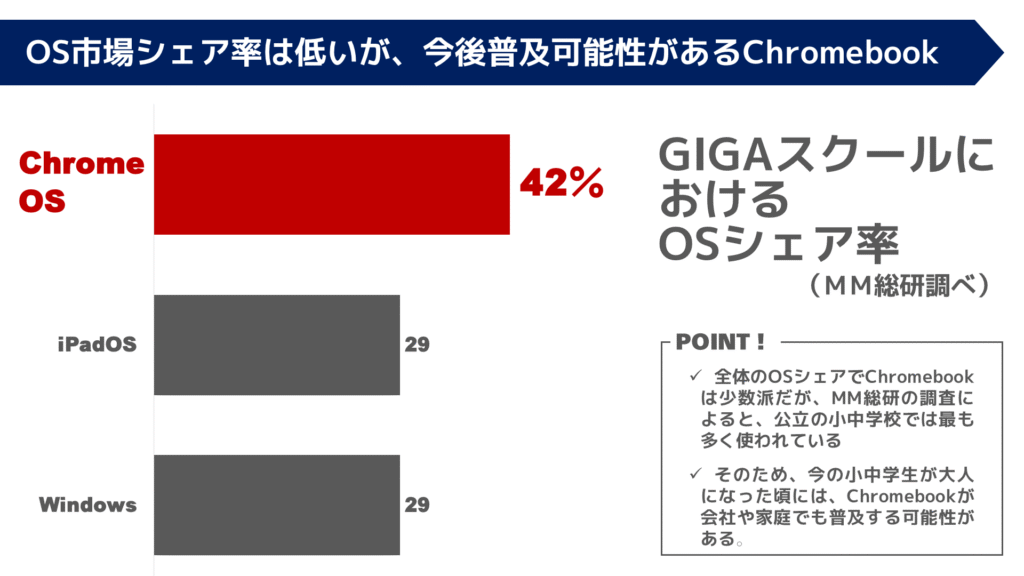

以下が、グラフで最も強調したい部分をオレンジにした例です。

なお、グラフについている文字も同じ色にすると、より強調されます。

以下がグラフに付いている文字を、同じオレンジにした例です。

背景色を白にする

PowerPointのデザインのタブを見ると、背景にいろんな色が付いていますが、これを使うのは初心者にはオススメできません。

というのも、白以外の背景色は、色の難易度が高くなるからです。

例えば赤系の背景色にしたとします。これを3色以内にするとなると、文字の色はどの色が合うのかを考えなくてはならなくなります。背景色に合わない色を選んでしまうと、プレゼン資料が見にくくなってしまいます。

なので、初心者は、配色になれるまでは白にするのがオススメです。

例を上げると、以下のプレゼン資料があります。

背景色はベージュ系の色ですが、文字の色やタイトルバーの色、などを、背景色に合うものを考えて作ったものです。

これは配色に慣れない人には、時間がかかる作業になります。

以下が、先程のベージュ系の背景色を白にしたプレゼン資料です。

背景が白の場合ですと、ベースカラーを変える時に、ベージュ系の背景色のときとは異なり、白はどの色とも合うため、どの色にするかを考える必要がなくなるので、配色が非常に楽になります。

以下が、ベースカラーを青に変更したプレゼン資料です。

テキストの色は真っ黒にしない

PowerPointで最初にテキストを入力すると、色は黒に設定されています。

黒のテキストは、白の背景に対してコントラストが強いため、長時間、プレゼン資料を見せる場合、見ている人の目を疲れやすくしてしまいます。

そのためPowerPointでプレゼン資料を作る際には、テキストの色は黒ではなく、濃いグレーにするのがいいです。

例を見せます。

以下がテキストが黒のプレゼン資料です。

以下がテキストが濃いグレーのプレゼン資料です。

濃いグレーのほうが、目が疲れないのが分かると思います。

濃いグレーは、黒に比べて落ち着いた印象を与えるので、読みやすいため、目が疲れないのです。

適当に色を選ばない

色も大切な情報の一つです。

なので、適当に選ぶのはやめた方がいいです。

色にはイメージがあります。

それをプレゼン資料に使うことで、内容を見ている人に伝えることが出来ます。

内容に合わない色を使ってしまうと、内容を伝えることが出来ないのです。

では、代表的な色の持つイメージ、及び使用用途をご紹介します。

- 青系

信頼感・冷静・誠実・知性 (ビジネス資料、医療・技術・IT企業やテクノロジー分野関連) - 赤系

情熱・緊張・注意・エネルギー(強調したい部分、注意喚起) - 緑系

安心・自然・リラックス・調和(環境、健康、バランス、初心者向けの資料) - 黄色系

明るさ・希望・注意・幸福(ハイライト、目立たせたい部分) - オレンジ系

活力・元気・親しみ・創造性(子供向け、ポップでカジュアルな資料) - 紫系

高級感・神秘・創造性・個性(美容、アート、個性的な印象) - 黒系

高級感・力強さ・フォーマル・重厚感(タイトル、モノトーンの強調) - 白系

清潔・純粋・シンプル・余白の印象(バックグラウンドや文字の引き立てに) - グレー系

落ち着き・中立・洗練・控えめ(補助色や背景色に多用される)

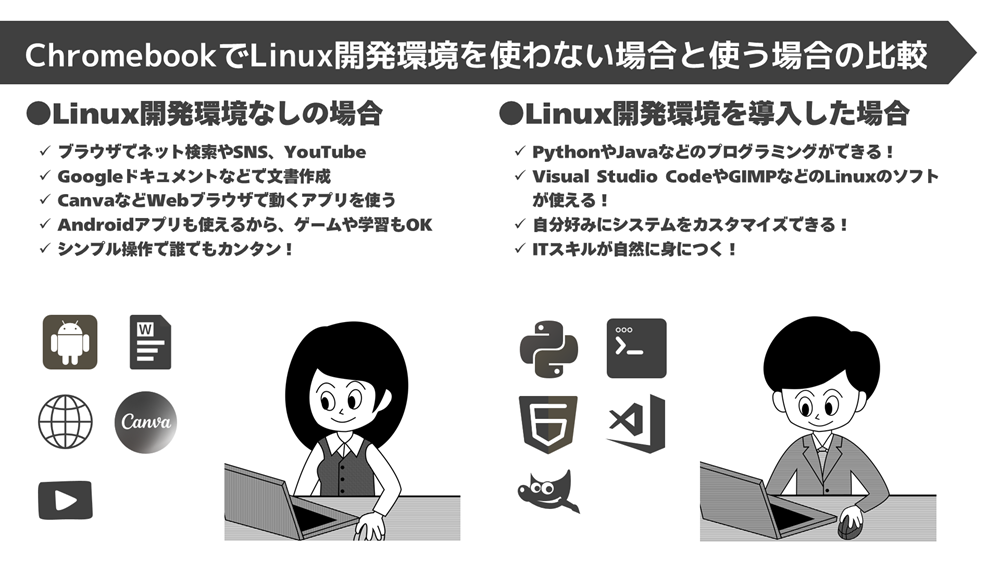

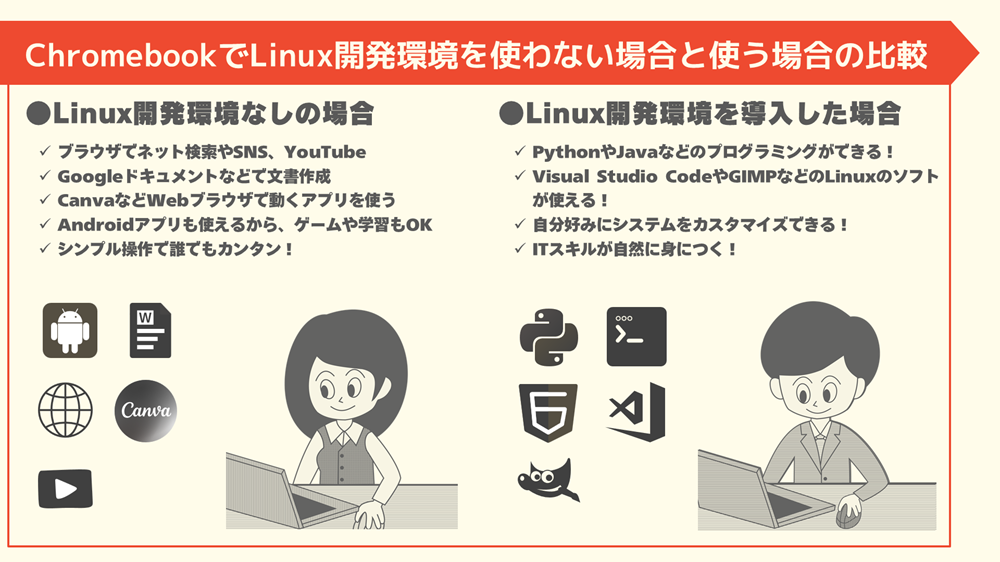

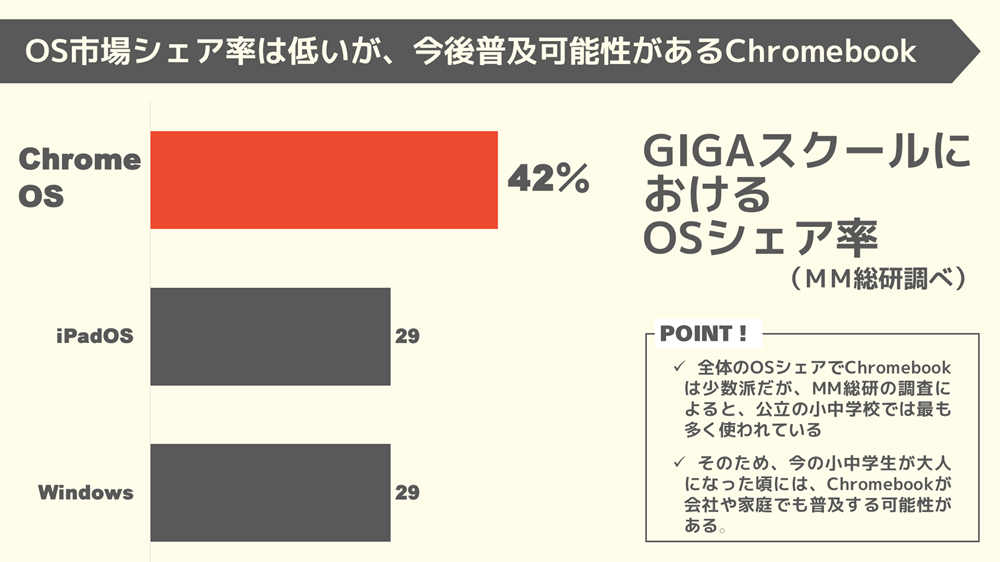

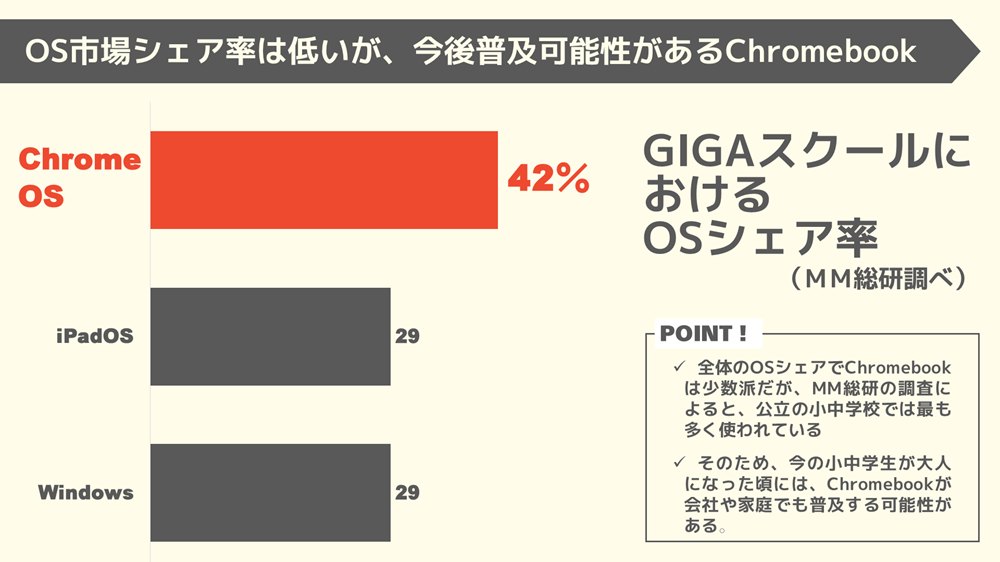

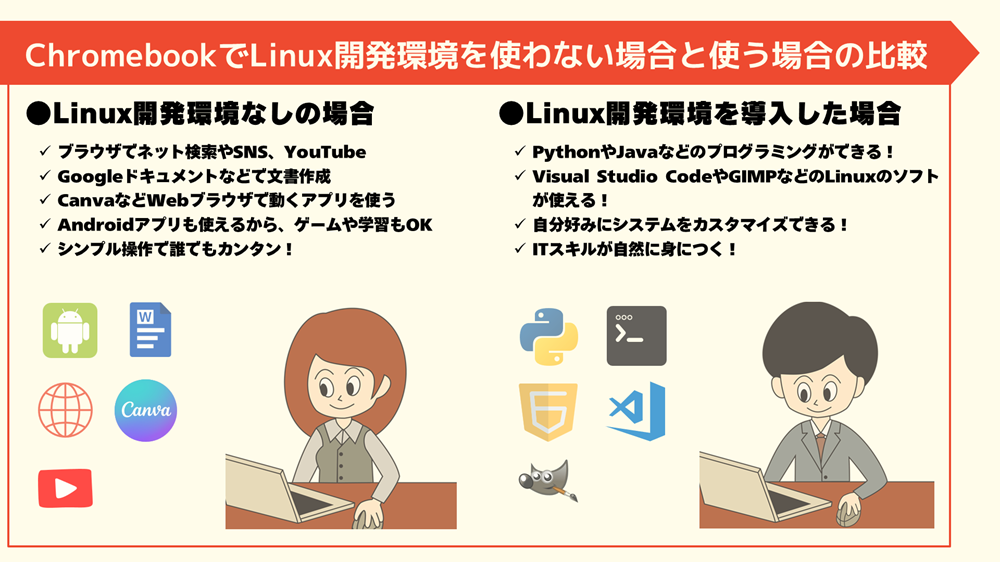

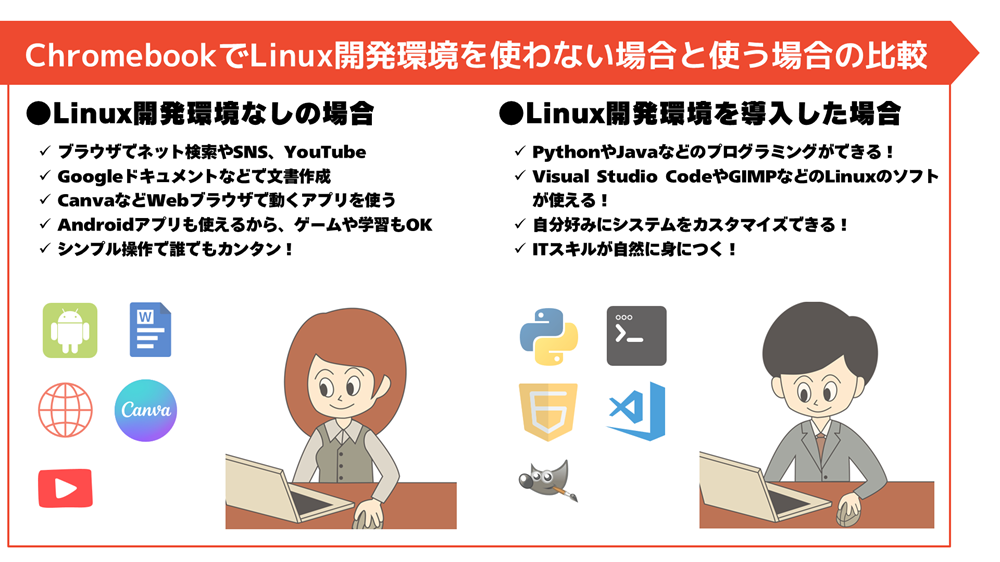

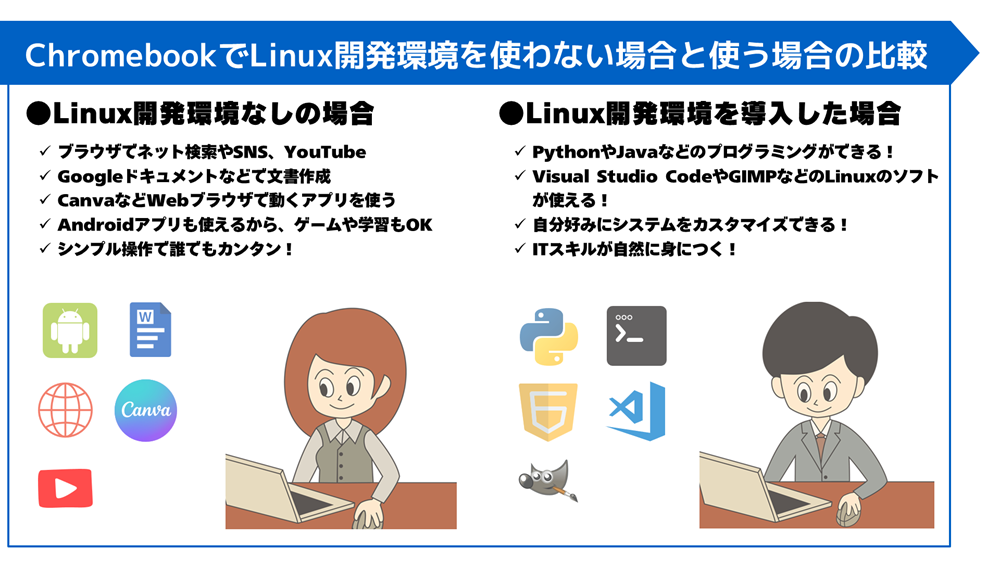

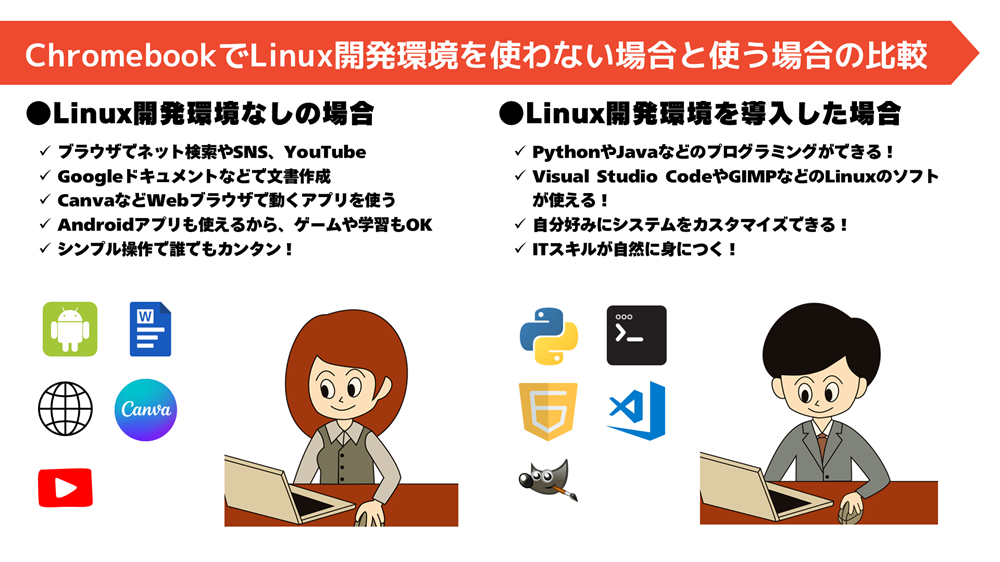

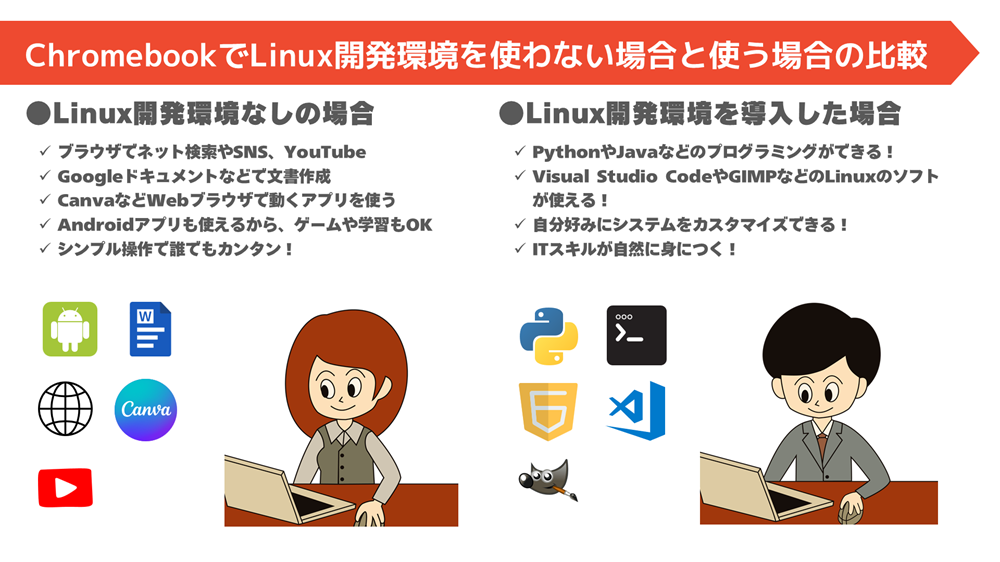

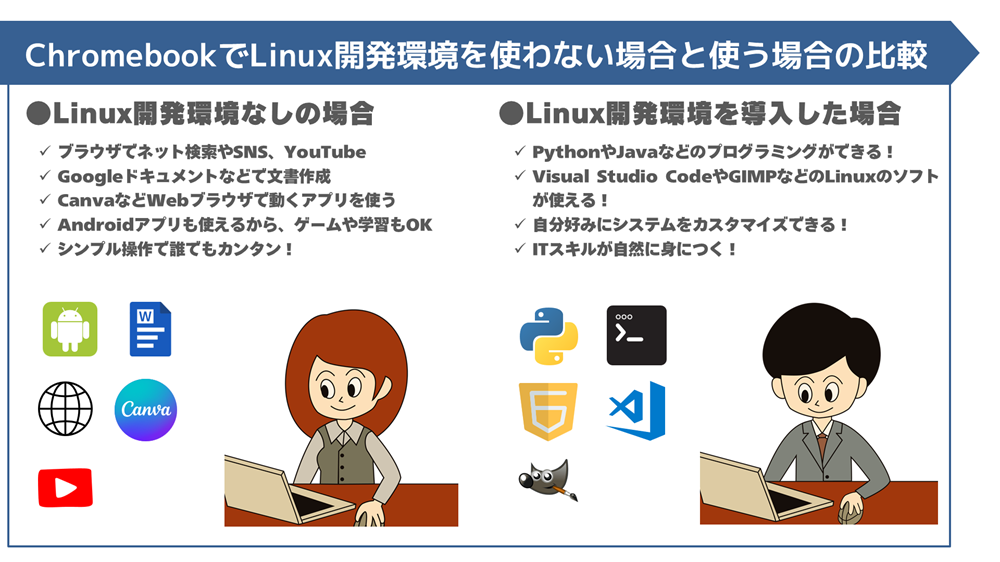

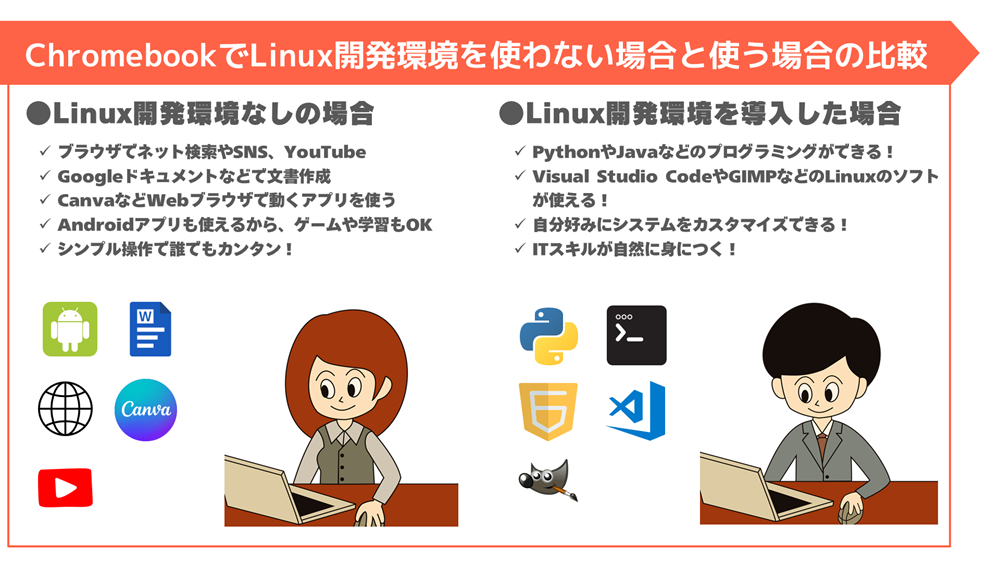

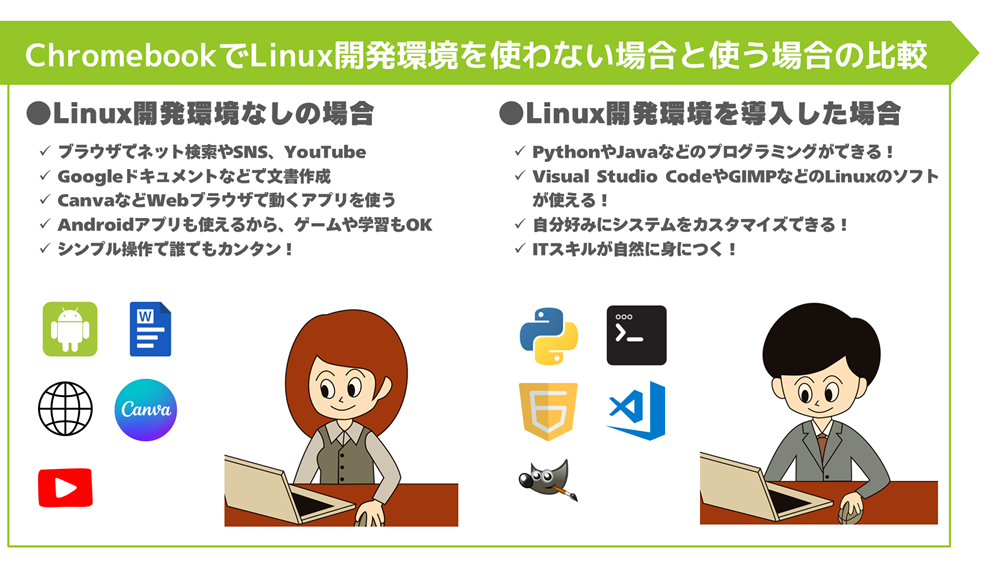

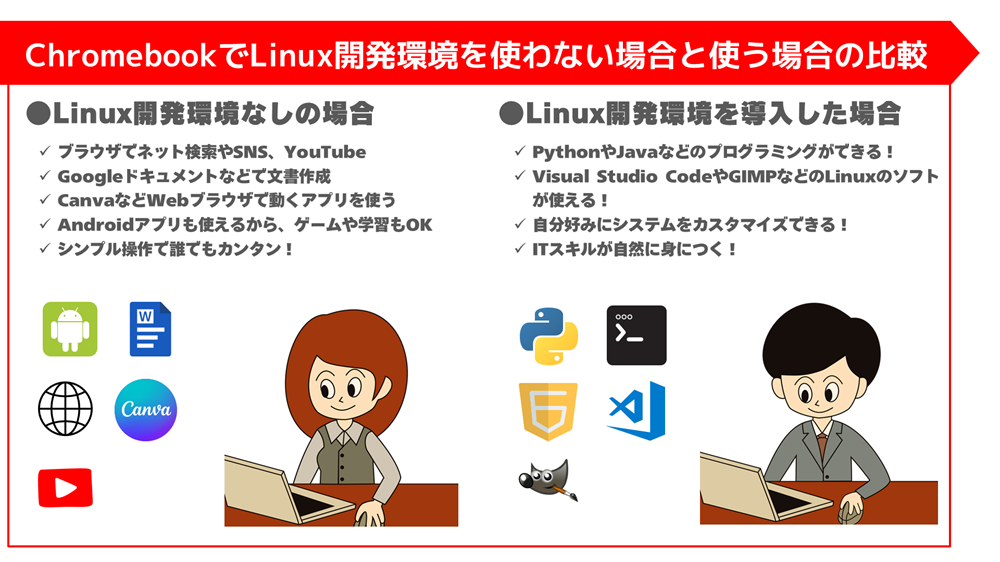

例えば以下のChromebookというパソコンのプレゼン資料の場合ですと、テクノロジー分野に使われる青系がもっともふさわしいとなります。

以下が色を青系にした例です。

これからChromebookというパソコンを使おうという場合のプレゼン資料ですと、明るくて親しみやすい色であるオレンジ系がふさわしいとなります。

以下が色をオレンジ系にした例です。

この資料を、パソコン初心者に向けての色にする場合は、安心感を与える緑になります。

以下が色を緑系にした例です。

逆に合わない色を使用した例をご紹介します。

緊張感・警告・危険を連想させ、PC紹介には不安な印象を与える赤系がふさわしくないとなります。

以下が色を赤系にした例です。

色を適当に選ばないで、プレゼン資料の内容にあった色にすることで、見ている人にプレゼン資料のイメージで伝えることが出来ます。

正直、最初は初心者には、配色は、慣れないと思います。

なので最初は、今回使用したようなシンプルなプレゼン資料を使って練習していくのがいいしょう。

慣れていけば、プレゼン資料にあった配色が出来るようになっていきます。

そうすれば、プレゼン資料だけでなく、チラシなども応用でき、素敵な配色が出来るようになっていきます。